On lui doit à peu près tout. Qu’on ait embrassé sa force, admiré son immensité, salué son abondance, remercié sa générosité ou qu’on se soit, au contraire, buté à ses caprices, mutiné contre son tracé ou mis en péril par ses marées, il est au cœur de nos vies et incarne ce grand symbole autour duquel notre société s’est assemblée et rassemblée.

Les Innus le nomment Wepistukujaw Sipo, les Abénaquis, Kchitegw (ou Moliantegok), les Mohawks, Roiatatokenti ou Raouteniateara, et les Algonquins, Magtogoek, signifiant le Chemin qui marche. 80% de la population québécoise vit actuellement sur ses rives ou sur ses tributaires, tandis que la moitié de celle-ci y puise son eau potable.

Le Saint-Laurent.

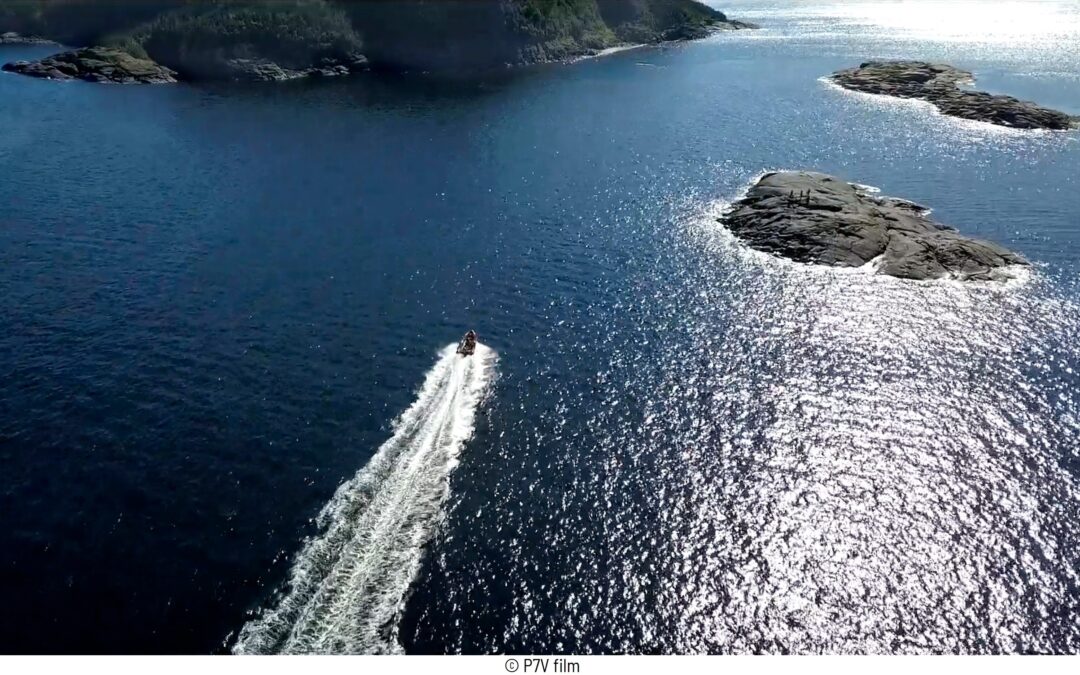

L’aube du solstice aura lieu tout près de l’estran sur l’île Grande Basque, où terre et eau se partagent l’espace dans un ballet énamouré, révélant un peu de cette vie marine abondante, puis la dissimulant, comme le secret le plus fabuleux de notre histoire. Nous serons, pour l’occasion, au cœur du Saint-Laurent et, pour nous inviter à naviguer dans sa mythologie, qui de mieux que deux capitaines?

Mais avant tout, petite mise en garde : le fleuve, c’est une chose, mais ce n’est pas tout. C’est René Roy qui, dans ma façon de m’emporter en parlant du fleuve, me corrige : « Nous ici on est sur ce qu’on appelle la mer. Parce qu’ici c’est salé. En réalité, c’est l’estuaire qui se jette dans le golfe. Même des scientifiques font l’erreur parfois, mais en fait le fleuve arrête environ à Montmagny, Berthier-sur-Mer, où l’eau commence à être saumure et, à partir de Pointe-des-Monts, Matane, débute le golfe. »

Maintenant que nous voici sur la même longueur d’onde : plongeons.

Capitaines, mes capitaines

Jacques Gelineau a une vie bien remplie. On pourrait croire qu’il a tout fait et son implication dans L’aube du solstice est un éloquent gage de ses multiples talents : lien nautique entre le continent et l’île, conseiller scientifique et caméraman. Tout jeune, déjà, il rêvait de s’échapper de son orphelinat et de gagner les flots, séduit par le roman d’Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer (1952), et le long métrage de Victor Fleming adapté d’une œuvre de Rudyard Kipling, Capitaines courageux (1937).

En 1982, il habitait à Pierrefonds lorsqu’en un avant-midi, il a vendu tous ses meubles. Avec pour seuls bagages une vieille mallette et un moteur de bateau – qu’il a réchappé du naufrage de son embarcation, la veille –, il a mis le cap vers Baie-des-Homards. Ce qui semble un coup de tête est en réalité un projet depuis longtemps convoité, et il n’a pas tardé à confirmer qu’il se trouvait au bon endroit : « J’ai suivi des cours de gestion d’entreprise et j’allais étudier avec mes livres sur le bord de la mer, sur les caps de roche. De temps en temps, je voyais surgir une tête de phoque, des macreuses qui volaient, ça m’a marqué. Et je ne suis jamais reparti. »

Pour sa part, l’équilibre de vie de René Roy est intimement lié à sa complicité avec l’estuaire et le golfe. Celui qui a aidé Alain Lefort depuis les balbutiements de L’aube du solstice est extrêmement reconnaissant de sa relation avec le Saint-Laurent : « Le monde ici, sur le bord, c’est bruyant, ça bouge, et alors on quitte et on n’a que le silence. On entend un souffle de baleine de temps en temps, le cri des oiseaux, et c’est tout. Quand on arrête le moteur, on est dans un silence total. C’est un grand privilège. »

On croirait que René Roy est né sur le Saint-Laurent, mais son récit est plutôt celui d’un terrien qui a apprivoisé la vie maritime, acceptant avec humilité les limites imposées par les éléments, la primauté des vents et des courants marins. Pendant que d’autres rêvaient à leur premier char, René Roy convoitait son premier bateau, qu’il a eu à vingt ans : « C’était un petit voilier. Ensuite j’ai eu mon premier pneumatique. J’ai même eu une grosse gaspésienne de trente pieds en bois, mais je travaillais plus souvent autour de la coque que sur l’eau. C’est avec les pneumatiques que j’ai pu commencer à aller loin sur l’eau, de façon sécuritaire et même voyager, en cabotant. »

Le cri des sirènes

Depuis longtemps, notre rapport au Saint-Laurent est univoque. Il nous nourrit, il nous abreuve et nous émerveille. Or, le voilà en péril et, à l’unisson, Jacques Gelineau et René Roy déchantent. Gelineau cite en exemple l’Archipel-de-Mingan : « La biodiversité est très riche, particulièrement au niveau de la flore. Y’a des plantes là qui existent nulle part ailleurs dans le monde : Chardon de Mingan, Géranium de Robert… ou la Botryche lunaire, que tu trouves juste dans le Nunavik. Y’a beaucoup de plantes arctiques alpines aussi, bref c’est très particulier, mais ce sont toutes des espèces qui sont menacées. »

Tous deux collaborateurs de la Station de recherche des Îles Mingan, chacune de leurs sorties en mer est l’occasion d’amasser de précieuses données scientifiques. Leur constat est le même : un point de rupture a été atteint en 2021 et, depuis, les changements se multiplient. « C’est vraiment cruel de constater que les effets les plus pervers des changements climatiques se passent dans ces artères océaniques là, qui ont une influence majeure sur tout : la météo, les gens, les riverains. On est aux premières loges des changements climatiques quand on fréquente le Saint-Laurent », est forcé de constater un René Roy émotif.

Les eaux profondes du Saint-Laurent se réchauffent irrémédiablement, faisant diminuer le niveau d’oxygène et, conséquemment, le potentiel habitable de la vie marine. Les scénarios envisagés sont catastrophiques et, d’après Jacques Gelineau, on craint que certaines zones du Saint-Laurent deviennent une « zone morte », à l’instar de quatre cents autres recensées sur Terre. Une « zone morte » est une « étendue d’eau ou partie de cette étendue qui, à la suite d’une baisse importante d’oxygène dans l’eau, est privée de la vie animale et végétale qu’on devrait y trouver normalement. »

Que nous réserve L’aube?

Il reste que le Saint-Laurent est là, charriant le flot de nos légendes et grouillant d’une vie habituée à lutter pour survivre. Il faut se rappeler à Romain Gary, qui nous offrait La promesse de l’aube, et ce passage : « Parfois je lève la tête et regarde mon frère l’Océan avec amitié; il feint l’infini, mais je sais que lui aussi se heurte partout à ses limites, et voilà pourquoi, sans doute, tout ce tumulte, tout ce fracas. »

Et il faut encore, peut-être, fermer les yeux et nous imaginer ces macreuses volant au-dessus de la tête de Jacques Gelineau, ou entendre ce silence inouï qui bouleverse René Roy, seul en mer. Il faut recevoir la chaleur des rayons de l’aube, imaginer l’ahurissante charpente des baleines, leur chant précieux et leur souffle qui trouble la surface des eaux, digne de la Fontaine de Trevi. Il faut s’inscrire dans cette beauté. Il faut la vouloir, et la vouloir encore. Et il faut L’aube du solstice, qui chante ses louanges et embrasse son miracle renouvelé.

Et puisqu’il s’agit d’en appeler aux miracles, la semaine prochaine, nous irons à la rencontre des baleines.